デザインの立ち位置はどこに?|「エスカレーター、立つのは右?左?」

時間があるときや、出張の合間などに、ふらっと美術館や博物館に立ち寄ることがあります。

たとえば美術館で、作品を間近で見ると伝わってくる生々しい力強さ。

筆の跡や絵の具の厚みから、作者の息づかいのようなものを感じます。

一方で、少し離れて眺めると、色彩の流れや構図の意図が見えてくる。

近くで感じる熱と、遠くから見る全体像の両方があってこそ、作品の魅力が伝わる気がします。

そう考えると、

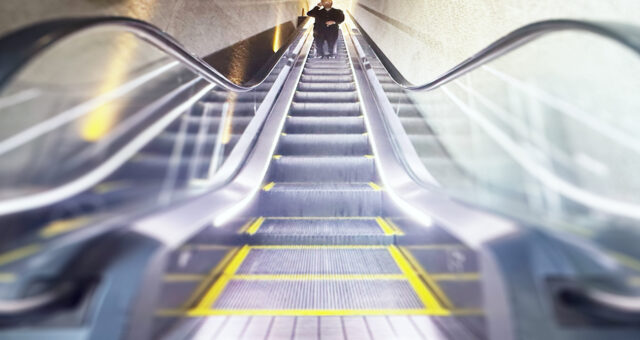

エスカレーターの「立つ位置」も似ているかもしれません。

大阪では右、東京では左。

当たり前だと思っていたことが、地域によってまったく違うのです。

どちらが正しいというわけではなく、

その土地の“空気感”や“慣れ”の中で自然と定着したもの。

人は理屈よりも、周囲の流れに合わせて動くものなんですね。

この違いから感じるのは、

「人の行動や感じ方は、文脈によって変わる」

ということ。

同じ景色でも、立つ位置や見る角度が違えば印象が変わる。

それはデザインやマーケティングにも通じます。

どんなに完成されたデザインでも、

受け取る人の環境や文化が変われば見え方は変わる。

大事なのは「どんな人に、どんな文脈で響くデザインか」という視点です。

まとめ

・習慣は理屈より空気で決まる

・地域や文化で“普通”は変わる

・デザインも文脈を読むことから始まる

おすすめの本

「正しい」とは何か?: 武田教授の眠れない講義

武田邦彦 著 / 小学館 / 2013

社会・時代・立場によって変わる「正しさ」の本質を、具体例を交えてわかりやすく語った一冊。

「正解」ではなく、「選ばれる正しさ」を考えるヒントになるかもしれません。

FACTFULNESS(ファクトフルネス) 10の思い込みを乗り越え、データを基に世界を正しく見る習慣

ハンス・ロスリング、オーラ・ロスリング、アンナ・ロスリング・ロンランド 著 / 上杉 周作、関 美和 翻訳 / 日経BP / 2019

→ 世界の見方をデータとともに考え直す本。文化や視点の違いを浮き彫りにしてくれる。

学校広報について

学校広報でも、地域や校風によって“伝わり方”は変わります。

同じキャッチコピーでも、

都市部の高校と地方の高校では響き方が違う。

「文脈を読む力」は、

デザインにも教育にも共通する大切な視点だと思います。